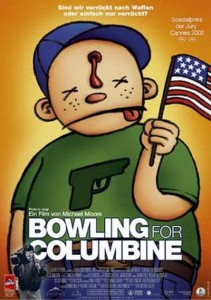

Abb.: Frauke Marx, Emergenz, Pastell, 2009

Die Wissenschaft, zumindest die Naturwissenschaft, ist ins „Zeitalter der Emergenz“ eingetreten, sagt Robert B. Laughlin[1], der 1998 einen Nobelpreis für Physik erhielt. Eine Ära der Emergenz löse das „Zeitalter des Reduktionismus“ ab. Für den Begriff der Emergenz bedeutet das eine enorme Karriere, denn vor hundert Jahren war er in der wissenschaftlichen Welt noch weitestgehend unbekannt. Erst Conwy Lloyd Morgans Buch „Emergent Evolution“, das 1923 in London erschien, soll ihn bekannt gemacht haben.

Als einer der frühen und prominenten Vertreter der „Emergenzphilosophie“ gilt Charles Dunbar Broad. Er versteht unter Emergenz folgenden Sachverhalt: Ein „Gesamtkomplex“, der aus „Konstituenten“ besteht, die in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen, weist „charakteristische Eigenschaften“ auf, die auch aus dem vollständigsten Wissen über die Eigenschaften der Konstituenten (in Isolation oder in anderen Komplexen) nicht abgeleitet werden können.[2] Solche Eigenschaften heißen dann emergente Eigenschaften. Die emergenten Bestimmungen eines Ganzen gehen nicht aus den Teilen hervor, sondern aus deren Verbindung zum Ganzen. Die emergenten Bestimmungen eines Systems gründen nicht in dessen Elementen, sondern in deren Konfiguration zum System, in seiner Struktur. Sie sind deshalb auch nicht auf die Bestimmungen der Elemente bzw. Teile reduzierbar. Vielmehr stellen sie etwas im Vergleich mit ihnen anderes, Neues dar. – So ist der Begriff der Emergenz einer des Übergehens, der naturgeschichtlichen Innovation.

Ich bevorzuge einen anderen Begriff des Übergehens, den des Luxurierens. Von ihm handelt u. a. mein Notat vom 10 Februar 2010. Unter „Luxurieren“ vestehe ich, daß etwas kraft seiner Fülle und Überfülle per se über sich hinausgeht.

Gewisse Anwendungen des Begriffs „Emergenz“ in den zeitgenössischen Naturwissenschaften kommen der Figur des Luxurierens allerdings auffallend nahe. Das betrifft vor allem die Art, wie der bereits erwähnte Robert B. Laughlin Emergenz verhandelt. Für ihn sind emergente Eigenschaften kollektive Eigenschaften, das heißt solche, die etwas allein kraft einer gewissen Fülle seines Vorkommens besitzt. Ähnlich wie bei den Wassermolekülen, die bekanntlich die Bestimmung, flüssig zu sein, auch bei milden Temperaturen nicht an sich aufweisen, sondern nur, weil und insofern sehr viele von ihnen koexistieren. Flüssigkeit ist eine emergente Bestimmung von Wassermolekülen also in dem Sinne, daß sich diese Bestimmung an ihnen nur kraft einer Fülle ihres Vorkommens findet. Die ontische Rolle der Fülle macht die Figur der Emergenz in diesem Falle der Figur des Luxurierens höchst ähnlich. In einem abermals ähnlichen Sinne soll sogar die Relativität, die von Albert Einsteins Theorie zu einem Prinzip erhobene Relativität emergent sein, wie Laughlin meint. Die wohl kühnste These seines Buches „Abschied von der Weltformel“ lautet: Einstein käme heute, angesichts mittlerweile verfügbarer Befunde konsequenterweise zu dem Schluß, „daß sein geliebtes Relativitätsprinzip keineswegs fundamental, sondern emergent ist – eine kollektive Eigenschaft der die Raumzeit konstituierenden Materie“.[3] Zeit und Raum seien nicht au fond, nicht von Grund auf relativ, mithin auch nicht an sich, sondern nur als Sukzession und Konfiguration einer Fülle von Materien.

Durchaus möglich, daß zumindest in gewisser Hinsicht das Emergieren Gestalten des Luxurierens hergibt.