Diesen Text liest man am besten, nachdem man den vorangegangenen Eintrag über topische Dialektik zur Kenntnis genommen hat.

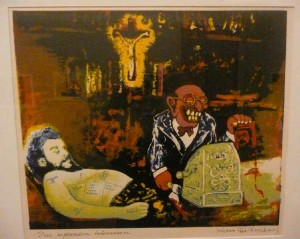

DER STREIT DER DIALEKTIKER MIT DEN ANTIDIALEKTIKERN IM MITTELALTER. Noch zu antiker Zeit wird von Cicero eine Topik verfaßt. Er verlieh ihr zwar ein vordergründig rhetorisches Gepräge, das einer rhetorischen Beweiskunst, ließ sich aber doch von dem aristotelischen Vorbild nachhaltig inspirieren. Eine Art Einführung in die Topik des Cicero erstellte dann Boethius (In Ciceronis topica), dessen Werke wiederum von mittelalterlichen Denkern intensiv studiert wurden. Vor allem auf diesem Wege gelangte der Geist einer Logik der Kontroverse ins mittelalterliche Philosophieren. Dort wurde die Logik der Kontroverse allerdings selbst auch kontrovers aufgenommen. Offenkundig machte dies der Streit der Dialektiker mit den Antidialektikern, der bereits zur Zeit der frühen Scholastik ausbricht. Für gewisse Zeit geriet das Wort „dialecticus / Dialektiker“ zu einem Schmähwort, dessen sich ein Teil der geistlichen Intelligenz bediente, um damit Genossen im Glauben herabzusetzen. Zu den Antidialektikern gehörten unter anderem der Kardinal Petrus Damiani (gest. 1072), der Augustinerchorherr Manegold von Lautenbach (gest. nach 1103), der Leiter der Klosterschule Bec Lanfrank (gest. 1089) und sein Schüler und Amtsnachfolger Anselm von Canterbury (gest. 1109). Zu den Dialektikern gehörten dagegen Anselm von Besate und Berengar von Tours (ca. 1015 – 1088), der angesehene Leiter der Domschule von Tours. Berengar ging in die Geistesgeschichte mit einem intellektuellen Vorstoß ein, der den sogenannten Abendmahlsstreit auslöste. Er unterzog die überlieferte Erzählung vom Abendmahl einer Neudeutung. Nach der zu seiner Zeit geläufigen traditionellen Deutung wird während einer Abendmahlsfeier durch bestimmte sprachliche Formeln des Priesters die Substanz des gereichten Brotes und Weines in die Substanz von Fleisch und Blut Christi verwandelt, so daß lediglich die äußerlichen Merkmale von Brot und Wein dabei erhalten bleiben. Nach der Neudeutung durch Berengar bleiben bei dem ganzen Akt Brot und Wein der Substanz nach unverändert, dafür aber würden sie zu einem Zeichen von Fleisch und Blut Christi erhoben, zu einem Zeichen, in Gestalt dessen Christus real präsent ist aber nicht dinglich, physisch präsent. Wie man sieht, eine der Sache nach vordergründig theologische Erzählung. Um so interessanter, daß ihm gerade diese theologische Angelegenheit den Vorwurf eintrug, ein Dialektiker zu sein, und er selbst im Streit mit Lanfrank sein erklärtermaßen dialektisches Denken verteidigte (Rescriptum contra Lanfrancum). Aber was genau an seinem Vorgehen soll das gewesen sein, das die einen der Dialektik bezichtigen und andere als dialektische Kunst verteidigen?

Nun, Berengar hat mit der bloßen Neudeutung die Abendmahlserzählung zu einer Streitfrage in dem anspruchsvollen Sinne der aristotelischen Dialektik erhoben. Werden Brot und Wein bei ihrer Darreichung im rituellen Abendmahl substantiell verwandelt oder nicht? Wird das Gereichte vielmehr zu einem Zeichen erhoben oder nicht? Diese Fragen stellt er sozusagen rückwirkend. Er wirft sie auf, indem er sie entscheidet. Sie tauchen hinter seiner in polemischer Diktion verfaßten Neudeutung auf. Damit hat er die Abendmahlserzählung im logischen Raum von Rede und Widerrede verortet. Damit wiederum war die Erzählung im Geltungsbereich einer Logik der Kontroverse plaziert, wo nur das begründende Bejahen und Verneinen zählt, allein das regelrechte Argumentieren anstelle der Macht der Tradition. Eben dies war es, was seinen Widersachern unerträglich anmuten mußte und sie demonstrativ als Antidialektiker reagieren ließ. Sie beharrten auf fraglose Treue zur Tradition und wollten dazu die Erzählung vom Abendmahl unbedingt aus dem Raum der Streitfragen, der Kontroverse, des Begründens heraushalten. Sie störte nicht diese oder jene Begründung, nicht das eine oder andere Argument, sondern daß das rituelle Abendmahl überhaupt zum Gegenstand einer begründenden, rationalen Rede und Gegenrede herabsinkt, wie sie das empfanden. Deshalb die Schmährede vom dialecticus. Die hintersinnige Botschaft dieser Rede: Der Dialektiker ist der Lieblingsfeind des Dogmatikers. Im 12. Jahrhundert wiederholte sich die Auseinandersetzung zwischen neuen Akteuren, vor allem zwischen Peter Abaelard (1079 – 1142) und Gilbert von Poittiers (gest. 1154) auf der einen Seite und Bernhard von Clairvaux (gest. 1153) und Wilhelm von St. Thierry (gest. 1148) auf der anderen.